Eine moderne Erziehung ohne die Beteiligung der Mädchen und Jungen, um die es geht, können wir uns wohl alle kaum vorstellen. Kinder- und Jugendliche sind „kompetente soziale Akteure“ (Honig 1999), die selbst- und mitgestaltbare Handlungsräume benötigen. „Gute Orte“ – wie wir sie in unserem Projekt verstanden haben – reflektieren dieses Subjektstatus der Kinder und Jugendlichen und beteiligen diese bereits bei der Gestaltung der Orte. Dabei gehen wir von der These aus, dass partizipatives Handeln nur bedingt formalisiert oder standardisiert werden kann, denn Partizipation „realisiert sich in Interaktionen zwischen den beteiligten Personen“ (Kriener 2005), d.h. sie ist abhängig davon, ob es uns als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Einrichtung möglich ist, in ein Gespräch, in eine gemeinsame Entscheidungsfindung mit der entsprechenden Jugendlichen zu gehen.

Schon wieder Partizipation?“ – Gibt es in den letzten 10 Jahren nicht schon fast eine inflationäre Debatte um das Thema? Zugleich aber wird kaum je ausgeführt, wo und wie wir unsere Praxis tatsächlich danach ausrichten. Wir versuchen daher im Folgenden einen Blick „mit der Lupe“ in einige Hamburger Einrichtungen zu nehmen und dies aus der Perspektive der Jugendlichen. Wie erleben Sie ihren Lebensort in den verschiedenen Erziehungshilfen? An welchen Stellen können wir uns durch diese Subjektperspektive inspirieren lassen und unsere eigene Praxis der „Lebensfeldgestaltung“ zusammen mit den Jugendlichen qualitativ fortentwickeln?

Doch je mehr wir uns mit dem Thema beschäftigen, desto mehr geraten die Konturen einer partizipativen Erziehungshilfe ins Schwimmen. Handelt es sich bei Partizipation um Aktivitäten von Kindern und Jugendlichen, um ihre eigenständigen Versuche, ihre Interessen, Wünsche und Zukunftsentwürfe durchzusetzen? Oder geht es eher um das Handeln der Erwachsenen und ihren Auftrag „Spielräume“ für eine qualitative Lebensweltgestaltung zu ermöglichen?

Eine Grunderfahrung bei dem Versuch Partizipation in praktisches Handeln umzusetzen ist, dass die Gefahr des Scheiterns oder zumindest einer Fahrt mit „angezogener Handbremse“ möglich ist. Auch die Arbeitsgruppe der IGFH musste in dem Projekt „manch´ dicke Bretter“ bohren, Widerstände und Ängste aufgreifen und mit der Sorge leben, dass das Projekt am Ende gar gänzlich scheitert. Irgendwie liegt das Thema quer zum anstrengenden Alltag in den Erziehungshilfen. „Gute Orte“!? – Dieses Projektmotto wirkt gelegentlich eher als Provokation, wenn wir an unseren schwierigen Arbeitsalltag in der Jugendhilfe denken. Die Mitglieder der IGFH-Steuerungsgruppe, die dieses Projekt vorangetrieben haben, sind bescheiden geworden, mussten Abstriche in ihren Ideen machen. Gleichwohl sind die Ergebnisse am Ende doch interessant und diskussionswürdig. Viele Aussagen der Jugendlichen beeindrucken in ihrer Klarheit über ihre Idee und Gedanken von „Guten Orten“ in den Erziehungshilfen. Remi Stork, der 2007 seine Dissertation mit dem Thema „Kann Heimerziehung demokratisch sein?“ veröffentlicht hat, formuliert es so: Der Umgang mit dem Thema Partizipation sei gleichzeitig von großem Interesse und vornehmer Distanziertheit geprägt. Und weiter: Der Partizipationsbegriff bleibt auch zukünftig ein „kritischer Stachel moderner Erziehungsarbeit“ (S. 17).

Projektdesign

Zunächst macht es Sinn, einen kurzen Überblick über das Projektdesign zu geben, ohne mit methodischen Details zu langweilen. Eine zentrale Grundlage des Projektes und der damit verbundenen Fachtagung am 24.04.08 in Hamburg sind 20 leitfragengestützte Interviews mit Jugendlichen, die von unterschiedlichen Trägern der Jugendhilfe in Hamburg ambulant und im Rahmen verschiedener Wohnformen betreut und begleitet werden. Alle Interviews wurden transkribiert und im Rahmen mehrerer sog. Interpretationswerkstätten in einem gemischtgeschlechtlichen und altersgemischten Team, das zudem über unterschiedliche fachliche Hintergründe verfügt, ausgewertet. Ziel war es im Folgenden, zentrale Kategorien bzw. Themen herauszuarbeiten, was für diese befragten Jugendlichen „Gute Orte“ in den Erziehungshilfen ausmachen. Auf dem Hintergrund des verdichteten Materials konnten dann zentrale Thesen formuliert werden, die im Folgenden vorgestellt werden. Ziel ist es insgesamt, weiter mit dem Material zu arbeiten, zu diskutieren, zu streiten und Ideen für eine qualifizierte Fachpraxis zu generieren.

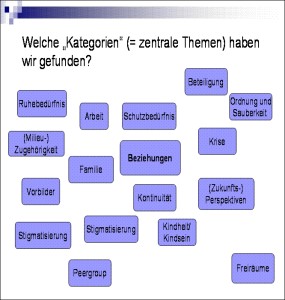

Welche Kategorien haben wir gefunden?

Wenn wir uns die Aussagen der Jugendlichen zu den einzelnen Kategorien anschauen, dann geht es letztlich darum, die Perspektiven der Kinder und Jugendlichen stärker wahrzunehmen und zu berücksichtigen. Im Rahmen unseres offenen Vorgehens und einer Perspektive der qualitativen Sozialforschung – werden einzelne Themen und Lebensbereiche besonders hervorgehoben.

Dabei ist es kein Zufall, dass in dieser Graphik das Thema „Beziehungen“ in den Mittelpunkt gerückt ist: Die Gestaltung der unterschiedlichen Beziehungsangebote bleibt Dreh- und Angelpunkt bei der Gestaltung „guter Orte“, zu dem alle anderen Themen und Kategorien sich zuordnen oder unterordnen lassen.

Konkretisierung der Arbeitsweise anhand eines Textbeispiels zur Kategorie „Kindheit/Kindsein“:

„Und damit man nicht ins kalte Wasser geschmissen wird, sondern dass man auch noch ein bisschen Draht dazu hat Kind zu sein, aber auch die Freiheit hat Erwachsen zu sein. […] dass man das Leben kennen lernen kann, ohne z.B. die Konsequenz für ein Handeln zu tragen, wofür man eigentlich als Jugendliche noch nichts kann. Was einem z.B. noch nicht beigebracht worden ist oder was man noch nicht kennt, so irgendetwas Fremdes. (2.21.181.1).

An diesem kleinen Beispiel wird deutlich, wie wir zu den unterschiedlichen Kategorien/Themen und damit letztlich auch zu einzelnen (vorläufigen) Arbeitshypothesen gekommen sind: Schaut man sich also die unterschiedlichen Interviews an, so fällt an verschiedentlich Stellen die Ambivalenz der Jungen und Mädchen zwischen dem starken Wunsch nach erwachsener Autonomie einerseits und dem Wunsch nach einer kindlichen Geborgenheit andererseits auf. Konzeptionell könnte daraus für die Praxis der Erziehungshilfe die Notwendigkeit resultieren, beide Facetten – Autonomiewunsch vs. Wunsch nach kindlicher Geborgenheit – in ausreichender Weise in der Lebensweltgestaltung zu berücksichtigen und diese genannte Spannung nicht einseitig in eine Richtung hin aufzulösen.

1. These: „Gute Orte“ bieten Ruhemöglichkeiten und die notwendige Privatsphäre

Es war, es ist halt, – Wohngruppen sind nicht das Tollste, weil es ist einfach – du wohnst mit vielen Leuten zusammen, dauernd ist das Klo besetzt, dauernd schlägt irgendjemand die Tür, schließt sie auf, macht sie zu, dann geht der runter, die Holztreppe knartscht, dann ruft der von oben hoch, weil der was von dem will, dann ist Essen fertig, dann kommt ‘n Betreuer, will was von dir, dann klingelt das Telefon andauernd, es ist einfach – es sind viele Leute auf einem Haufen,… ( 6.41.171.1).

Das Bett als Rückzugs- und Ruheort wird nur in 5 Interviews gar nicht genannt. Insgesamt wird es aber 25mal in den Interviews kürzer aber auch zum Teil sehr ausführlich erwähnt. Es ist der absolute Rückzugspunkt und für die Jugendlichen als Einrichtungsgegenstand offensichtlich von herausragender Bedeutung.

Gefragt nach ihren Wünschen zur Ausstattung eines Guten Ortes wurden zwar auch Fernsehen, DVD-Player und Internetzugang genannt, aber ungleich häufiger das Bett, ein Tisch, ein Schrank sowie überraschenderweise die Mikrowelle und ein Geschirrspüler. Die Jugendlichen gehen in ihren Wünschen weniger von Luxusallüren als von sehr konkreten Bedürfnissen aus: dem Wunsch nach Ruhe, dem Wunsch nach warmen Essen, dem Wunsch nach Ordnung.

„Also am wichtigsten war mir mein Bett, das war mir das Wichtigste, weil ähm, ich habe auf der Straße gewohnt und, ähm, mir war das Bett erstmal das wichtigste. Das ist auch schön groß und so, und das passte eigentlich ganz gut“ (Code: 1.12.171.1).

Es ist somit nicht zufällig, dass in vielen Interviews das Bett als besonderer Ort des Rückzuges und der Privatsphäre auftaucht. Dieser Ort hat offensichtlich eine besondere Symbolkraft. Er drückt den Wunsch nach Ruhe, Entschleunigung des Alltages und natürlich auch ein Schutz- und Sicherheitsbedürfnis aus. Vielfach gelingt es Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Jugendhilfe offensichtlich bereits, einen solchen Ort bereitzustellen: Eine Jugendliche, die ambulant im eigenen Wohnraum betreut wird, drückt dies beispielsweise wie folgt aus: „Das ist meine Wohnung, ich könnte mein Bett jetzt in die Küche stellen. Das würde niemanden etwas ausmachen. Das ist meine Sache, das was ich mache “(Code: 2.21.181.1).

Thematisch verdichten sich in diesen und vergleichbaren Interviewpassagen der Wunsch nach Rückzugsräumen, Orten an dem ein „Ich-Sein“ möglich ist und die persönlichen Grenzbedürfnisse in ausreichender Weise respektiert werden. Manchmal konkretisiert sich ein solcher Wunsch in der so einfachen Idee, einen eigenen Briefkasten zu haben und den Briefkasten mit dem eigenen Schlüssel aufschließen zu können.

2. These: „Gute Orte“ brauchen Kontinuität in den Beziehungen

„Ich finde, wenn Jugendliche oder Kinder aus Familien kommen, sollten sie auch gleich an einen Ort kommen, an dem sie auch erstmal bleiben. Für mich war das so – ich weiß nicht, ich hatte immer neue Personen, an die ich mich gewöhnen musste, immer neue Betreuer, immer neue Berater und das war zuviel für mich, als ich klein war. Das waren – und auch diese Ämter und so, das waren keine guten Orte für mich. Und der ständige Wechsel von Orten war auch echt so ich…“ (Code: 6.41.171.)

Ist Heimerziehung ein Ort an dem – wie es Blandow 1999 zugespitzt formuliert – ein Gebilde, „in dem an der Person des Kindes ´desinteressierte Lohnerzieher´ auf eine ´Zwangsgemeinschaft´ einander fremder Kinder und Jugendlichen stoßen“ (S. 23)? Natürlich können wir das grundsätzliche Dilemma der begrenzten Arbeitszeiten und der Fluktuation in den Teams nicht gänzlich lösen, gleichwohl hat es eine Bedeutung, wenn ein Jugendlicher sagt „Betreuung ist für mich auch so ein bisschen Elternersatz“ (Code 2.21.181.1). Bevor also über einen Wechsel des Betreuungssettings nachgedacht wird, sollten zunächst die Risiken und Nebenwirkungen eines Abbruches von Kontinuität reflektiert werden. Frühere Beziehungsabbrüche und negative Bindungserfahrungen im Familiensystem dürfen sich nicht ständig im Helfersystem reinszenieren. Jürgen Blandow hat nach meiner Einschätzung daher Recht, wenn er konstatiert, dass die Jugendhilfe manchmal selbst an der Entwicklung negativer Hilfekarrieren mitwirkt. Die Entwicklung von Beziehungskontinuitäten hingegen ist eine „Breitbandantibiotikum“ für den Erziehungsalltag. Die Jugendlichen selbst haben dabei recht klare Vorstellungen was eine gute und vertrauensvolle Beziehung zu einer Betreuungsperson ausmacht: „Vertrauen, Toleranz und Sicherheit. Und Freiraum“ (2.21.181.1), so die Aussage einer Jugendlichen in der ambulanten Betreuung.

Das Thema Kontinuität trifft an dieser Stelle oftmals mit Selbstbestimmung und Partizipation zusammen. Jugendliche erzählen von z.T. einschneidenden Veränderungen in ihrem Leben, wie z.B. die erste eigene Wohnung, und fühlen sich dabei nicht immer genügend gefragt, sondern in einigen Fällen wurde über sie entschieden. Wäre noch mehr mit Ihnen geredet worden, dann hätten sie sich zum Teil für einen längeren Aufenthalt in der Wohngruppe entschieden.

3. These: Partizipation ersetzt nicht Erziehung

Erziehung ist ohne Einbeziehung nicht möglich, zugleich aber ist diese Einbeziehung nicht hinreichend für erfolgreiche Erziehung (Stork 2007, S. 219). Dass es in den Erziehungshilfen auch um „Machtprozesse“ geht, hat Klaus Wolf (2001) in seiner Studie eindringlich beschrieben. Für Erziehungsprozesse sind demnach Machtunterschiede nicht nur unvermeidbar, sie sind auch unverzichtbar. Erziehung und Partizipation stehen also in einem Spannungsverhältnis, das nicht immer in Gänze aufzulösen ist. Bei vielen Professionellen in der Kinder- und Jugendhilfe treten gelegentlich jedoch Befürchtungen und Verunsicherungen auf, ob und wieweit unser Erziehungs- und Schutzauftrag durch eine stark partizipative Alltagspraxis gefährdet ist. Was bleibt mir denn, wenn ich bestimmten Situationen nicht auch einmal das Taschengeld abziehen kann, wenn es um eine Schadensregulierung geht? Leichter wird es, wenn wir uns vor Augen führen, dass es nicht um einseitige Entscheidungen geht, weder um die von Pädagogen noch um die von Kindern und Jugendlichen, sondern um die gemeinsame Suche nach trägfähigen Lösungen. (Stichwort. „Ko-Produzentenschaft“).

J: Naja, es gibt ja auch manche Wohngruppen, da läuft alles kreuz und quer und der macht was, was er will, der andere macht was er will, so. Ich find’ in ner Wohngruppe muss es schon feste Regeln geben, wo alle sich dran halten. Weil sonst ist es ja Schwachsinn, da macht jeder was er will. Keiner kriegt irgendwie mal ne Ausnahme oder sonst was, weil er einfach seine Dienste nicht macht oder sonst was. Ich finde gute Orte für gute Jugendliche müssen…also das soll…denk ich mal…weiß nicht…also, gut laufen einfach. Fast jeder geht zur Schule, die Betreuer machen ihr Ding, die Kinder machen ihr Ding. Es läuft alles perfekt, so. (3.42.142.2)

„Wer Erziehung eines Kindes oder eines Jugendlichen als Bereitstellung eines Ortes sieht, rechnet sowohl mit der Selbsttätigkeit des Kindes und des Jugendliche wie aber auch damit, dass sich diese durch ihre eigenen Aktivitäten entwickeln und verändern. Wer zu erziehen versucht, indem er dem Subjekt einen Ort zugänglich macht, umgeht die Dilemmata, in welchem jede Erziehung steckt (…) (Winkler 2001, zit. In: Stork 2007, S. 16). Doch reicht die Bereitstellung eines Ortes als „Entwicklungsraum“ nicht aus. Kinder- und Jugendliche wollen ein Gegenüber, sie wollen die Auseinandersetzung, den Streit, der manchmal neue Sozialisationserfahrungen erst möglicht macht. Gerade beim Thema Partizipation ist demnach auch nicht immer klar, wo die Guten, Aktiven, die Modernisierer und wo die Bösen, die Bremser und die Verhinderer sitzen (vgl. Stork, S. 19). Partizipation darf in diesem Zusammenhang nicht als trojanisches Pferd zur Überwindung struktureller Probleme in den Erziehungshilfen missbraucht werden. Unser Erziehungsauftrag impliziert auch in Zukunft konstruktiven Streit. Vielleicht hilft es, wenn wir uns vor Augen führen, dass viele Jugendliche in den Interviews auch Ordnung und klare, transparente Regeln einfordern.

4. These: An „Guten Orten“ in den Erziehungshilfen können Krisen (aus-) gehalten werden

I: Ja. – Was meinst du denn, was Jugendliche brauchen, die in ‘ner Krise stecken?

Was ist da ganz besonders wichtig in so ‘ner Situation?

J: Sollte man sie selber fragen. Es gibt Jugendliche, die sagen „sperrt mich am besten ein, in einen kleinen Raum und beobachtet mich.“ und es gibt Jugendliche, die sagen „lasst mir meinen Freiraum, lasst mich mal ‘ne Woche durchkiffen, durchsaufen und dann geht’s mir wieder besser.“ Oder „lass mich mal einfach zwei Tage in Ruhe.“ oder „lass mich jetzt mal heulen, mit mir ist nichts. Hör auf mir zu drohen, du rufst ‘n Krankenwagen.“. Ja, das ist, das sind einfach so Dinge, wenn du in ‘ner Wohngruppe, auch wenn, es gibt ja auch viele Jugendliche, die einfach psychische Probleme haben, dadurch, dass dieses Elternhaus zusammengebrochen ist.“ (Code: 6.41.171.1)

Unser Beziehungsangebot ist in Krisen besonders gefragt. Es wird zugleich auch einer schwierigen Belastungsprobe unterzogen. Krisen lösen bei uns Pädagoginnen und Pädagogen unterschiedliche Reflexe aus: Sie leben von Gefühlen der Abwehr aber auch von einem Impuls der lustvollen Aufmerksamkeit. Viele Krisen entwickeln einen Sog, haben eine urwüchsige Dynamik und sind mit Projektionen aufgeladen. Die Jugendliche in den Interviews betonen hingegen immer wieder, dass sie sich „Ruhe und Halt“ (2.21.181.1) in diesen Situationen wünschen.

„Oder wenn es an einem Punkt ist, wo es nicht mehr weiter geht. Dann braucht man auf jeden Fall Verständnis und Sicherheit. Weil nach ner Krise kommen Schritte, für die man nichts kann. Geht man links oder geht man rechts? Auch wenn rechts das Richtige wäre, man nimmt trotzdem links. Das andere Leute damit klar kommen, dass man sich für links entschieden hat zum Beispiel. Und deswegen finde ich, ist Halt sehr wichtig in solchen Situationen“ (Code 2.21.181.1)

Die Wünsche der Jugendlichen in Krisen sind so einfach wie anspruchsvoll zugleich. „Das man offen und ehrlich zu ihnen ist“ (Code 4.42.142.2), sagt ein 14 jähriger Jugendlicher in einer Wohngruppe. Mitarbeiter in den Erziehungshilfen brauchen also die Fähigkeit und den Mut, nahe an die Krise heranzugehen, und dabei zugleich die Fähigkeit zur Abgrenzung. Die Krise mit und nicht für die Jugendlichen zu lösen klingt selbstverständlich, unsere eigenen Ängste und Gegenübertragungsgefühle lassen uns jedoch manchmal andere Wege einschlagen.

5. These: Jugendliche wünschen sich authentische Beziehungen

„Die Betreuungsperson sollte echt sein. […] Ich finde man sollte auch als Betreuerin über alles mit seiner – also wenn man nicht über alles mit seinem betreuten Kind reden kann, dann ist das doch fürn Arsch. […] So ‘ne Betreuerin muss einen auch so ein bisschen durchschauen können. “ (Code: 6.41.171.1)

Die Jugendlichen reflektieren auf eine differenzierte Weise ihre besondere Beziehung zur jeweiligen Betreuungsperson: Interesse, Authentizität, Ehrlichkeit und die Fähigkeit des Zuhörens sind für sie wichtige Bewertungskategorien. Unterschiede und Vergleiche mit der Familie, mit den Eltern werden klar gesehen, aber auch so angenommen und stehengelassen. Interessanterweise spielt die Profession der betreuenden Personen nicht die zentrale Rolle. Einige Jugendliche heben beispielsweise die Bedeutung der Hauswirtschaftskraft hervor oder freuen sich über die persönliche Präsenz eines jungen Praktikanten. Eine authentische Beziehung wird von einem wechselseitigen Vertrauen gekennzeichnet, die dann in Einzelfällen auch „elterliche Anteile“ impliziert.

„Die haben nicht so die elterliche Fürsorge hier. So eher kumpelmäßig so. Ja, die raten einem ab und versuchen einen wieder auf den richtigen Weg zu bringen, aber die Kraft der Eltern haben sie irgendwie nicht, denk ich mal.“ (Code 5.42.182.2)

6. These: Eine Lebensweltorientierte Erziehungshilfe steckt in einem schwierigen Spannungsverhältnis zwischen Kontinuität bisheriger Lebensbezüge und einem notwendigem Neuanfang

Wie können wir die Lebensbezüge der Jugendlichen erhalten und die Ressourcen dieser Lebenswelt stärken und zugleich Übergänge in andere Lebenswelten ermöglichen, in denen neue Erfahrungen gemacht werden können und neue Rollen eingenommen werden? Die biographische Nähe der Kinder und Jugendlichen auf der einen Seite und eine notwendige Distanzierung von Teilen der Lebenswelt stehen auch für die Jugendlichen in unseren Interviews in einem schwierigen Spannungsverhältnis.

I: Was fällt dir ein wenn du an `Gute Orte` für Jugendliche denkst?

J: Eher so ruhige, abgelegene Gegenden, wo, sagt man so, die Zahl an Arbeitslosen nicht so hoch ist z.B. Oder einfach an vorbildliche Orte, wo die Jugendlichen z.B. anstreben können: “So will ich auch mal leben.” So z.B, wenn ne Jugendliche ne Jugendwohnung hier jetzt in XY. hat, das kann für die Jugendlichen kein Vorbild sein. So in einem Stadtteil, wo die Arbeitslosenzahl eine Prozentzahl von fünfundsiebzig hat oder so. Also eher so als Beispiel Hamburg: so die Gegend Othmarschen oder Blankenese oder halt ein bisschen entfernter. Jetzt nicht so Hamburg-Mitte. Das ist ja dieser Standard. Und, ehm, Mitte, Norderstedt. Gehört zwar nicht mehr ganz zu Hamburg, aber dann z.B. Volksdorf, die Ecke. Würde ich jetzt für Jugendliche… (2.21.181.1).

Die Jugendlichen wollen eine Perspektive haben. Diese sehen sie in der Arbeit oder – wenige – in der Schule. Perspektive ist auch oftmals verbunden mit dem „weg aus dieser Wohngruppe“ oder einem „weg aus diesem Stadtteil“. Einige Jugendliche äußern auch Kritik an den Häusern der Jugend (HDJs), Wohngruppen oder Stadtteilen in denen Drogen ein großes Problem sind und Betreuende machtlos dem gegenüber stehen. Für die Jugendlichen, die wir befragt haben, scheint es eine Ambivalenz zu geben zwischen der Identifikation mit „ihrem Stadtteil“ und der Erfahrung, dass ein Ausstieg aus ihrem Milieu in der Nähe zu ihrer bisherigen Lebenswelt nicht immer leicht zu gestalten ist. Eine – wenn man so will – ausgewogene „Nähe-Distanzregulation“ ist demnach eine zentrale Aufgabe fortschrittlicher Erziehungshilfe, die nur im direkten Diskurs mit den Jugendlichen aushandelbar ist.

„Jugendliche die in Jugendwohnungen oder Wohngruppen oder wie auch immer leben, sind da, weil sie ein Problem haben. Weil sie an dem Ort an den sie eigentlich sein sollten, z.B. im Elternhaus nicht klar gekommen sind. Deswegen sollte man eine Atmosphäre schaffen, wo man den Jugendlichen den Freiraum gibt. Eine Vorbilds-Atmosphäre, wo der Jugendliche diesen Weg anstreben kann. Wenn man einen Jugendlichen in diesem Fall in Veddel setzt, von einem Jugendlichen der wegen Drogenmissbrauch nicht mehr zuhause leben kann, in so einen Stadtteil setzen, wo wirklich Vorbild gleich Null ist. Weil die das im Treppenhaus machen. Man kommt davon dann gar nicht los, man reitet sich nur immer mehr rein. Man steigert sich rein. Ja. Deswegen sollte man Jugendwohnungen und Orte schaffen, wo Jugendliche sich ausleben können. Aber ohne Gefahren. Das man als Erwachsene versucht, die Gefahrenquellen auszuschalten.“( Code: 2.21.181.1)

7. These: Partizipation und die Einbeziehung der subjektiven Deutungen erhöhen die (Fall-) Komplexität

„Oder auch so manches Mal, wenn sie gesagt, gedacht haben, ich muss wieder zurück in die Psychiatrie, obwohl ich’s gar nicht, obwohl es gar nicht nötig war. Und wenn man dann versucht, das den Erwachsenen zu erklären, denken sie manchmal, sie wissen es besser. Und das ist halt das Gefährliche. Und damit macht man nämlich Jugendliche, wenn man sie an den falschen Ort steckt, nämlich nur noch mehr kaputt, und dann braucht man sich nicht wundern, wenn sie dann noch mehr am Rad drehen.“ (Code: 6.41.171.1)

Auf der Praxisebene gibt es den verständlichen Wunsch nach einer Komplexitätsreduktion, wenn es um Entscheidungsprozesse geht. Nicht immer ist es dabei leicht, sich auf die Aussagen der Jugendlichen einzulassen und ihren Sinngehalt zu entschlüsseln. Gerade deshalb ist es so schwer, sich auf die Wahrnehmungen und Deutungen der Jungen und Mädchen einzulassen: Wir müssen unsere eigene Praxis hinterfragen und (Spiel-)räume für neue Konzepte ausloten. Das ist anstrengend und mühsam. Die Wirklichkeitskonstruktionen der Jugendlichen stehen unseren eigenen Wahrnehmungen manchmal diametral entgegen. Dabei macht es wenig Sinn sich darüber zu streiten, wer denn nun in der Interpretation einer bestimmen Situation recht hat. Es bleibt nur ein anstrengender und nicht immer konfliktfreier Aushandlungsprozess. Die Gestaltung von „Guten Orten“ bleibt somit eine „Ko-Produktion“ aller Beteiligten.

8. These: Das Gruppensetting in den Wohngruppen bietet Chancen und Risiken

Dann sind meine Freunde mir sehr wichtig, weil sie mir auch Halt geben und dieses Gefühl akzeptiert zu werden und kein falscher Mensch zu sein.“ (Code: 2.21.181.1)

„In der alten Wohngruppe hab ich natürlich, hatte eigentlich immer mit allen guten Kontakt. Die war´n ja … alle hatten sie irgendwie ihre Probleme und so. Das macht dann schon traurig, was man da alles erfährt an Sachen und so, was die alles erlebt haben.“ (5.41.172.2

Das Gruppensetting in Wohngruppen wird in seiner Konstruktion als „zeitlich befristete Zwangslebensgemeinschaft“ sowohl als hilfreich wie als nervig und belastend erlebt. Es bietet Möglichkeiten für neue Erfahrungen, ist aber zugleich auch Quelle des Scheiterns. Möglicherweise stimmt die Einschätzung von Michael Winkler (2003) der bemängelt, dass die Fachkräfte ihre Arbeit in den letzten Jahren immer weniger als Gruppenarbeit, sondern als Arbeit mit Einzelnen begriffen haben. Die Jugendlichen in den Interviews machen hingegen immer wieder auf die hohe Bedeutung der Peergroup (innerhalb wie außerhalb der Betreuungssettings) aufmerksam. Dabei wird das gesamte Spektrum von positiven wie negativen Erfahrungen thematisiert.

Fazit: Kinder- und Jugendliche erwarten keine perfekten Angebote

„Ich kenn’ jede Wohngruppe, jede Lebensgemeinschaft, ich kenn’ diese ganzen schematischen, wie das abläuft mit Erziehungskonferenz, Betreuern, bla, ich hab’ so meine Erfahrungen mit Sozialpädagogen und allem, und ich war auch schon einige Male so glücklich, dass ich das alles hatte und dass ich so unterstützt werde, und ich kann sagen, ich leb’ gut dafür, dass ich keine Familie hab, die so mir alles beigebracht hat, mich unterstützt hat, mir Geld gegeben hat, haben die das schon super hingekriegt. So für das, was sie nur zur Verfügung haben.“ (Code: 6.41.171.1)

Kinder und Jugendliche in den verschiedenen Formen von Erziehungshilfen brauchten keine perfekten Angebote, aber sie wünschen sich Einrichtungen, in denen die Anpassungsleistungen an die Institution nicht einseitig bei ihnen liegen.

In vielen Interviews taucht eine Wertschätzung der Jugendlichen für unsere Arbeit auf! Manchmal könnte man gar den Eindruck bekommen, wir selbst gehen mit unserer Arbeit kritischer um, als die Jugendlichen selbst. Der Alltag in den Einrichtungen ist oftmals von den Anstrengungen, Begrenzungen und Krisen beeinflusst. Dies nehmen viele Jugendliche wahr, aber sie sehen eben auch die Chancen dieses neuen Lebensortes, der sich bei aller Begrenztheit positiv von ihren bisherigen Sozialisationserfahrungen unterscheidet.

Ingesamt sollten wir uns also von den Aussagen der Jugendlichen ermutigen lassen, unsere eigene Praxis weiter zu qualifizieren. Die Subjektperspektiven der Jungen und Mädchen geben uns hier vielfache Anregungen, die wir in den gemeinsamen Fachdiskussionen weiterhin aktiv nutzen sollten.

„… weil ein Sozialpädagoge ist nicht einfach so ein Job, wo man sagen kann „nach Hause gehen und dann war´s das“, das war nicht, ist nicht so wie beim Fleischer, wenn man das Essen fertig hat, dass man dann nach Hause geht und dann wird das Essen verkauft.“ (Code 5.41. 172.2)

Kontakt:

Klaus Wilting, Geschäftsführer der Agentur für Prävention, Hamburg. E-Mail: info@agentur-fuer-praevention.de